「『ママレード・ボーイ』って面白い作品だけど、なんだか気持ち悪いと感じる…」。そう思ったことはありませんか?

1990年代に大ヒットした少女漫画『ママレード・ボーイ』は、ドラマチックな恋愛や斬新な家族設定が魅力の作品です。

しかし、近年SNSなどでは「設定が独特すぎる」「倫理的に違和感がある」といった意見も増えてきました。

かつて名作とされた作品が、なぜ現在では「気持ち悪い」と言われるのか? その背景には、時代とともに変化した価値観や、現代の視点から見た物語の捉え方の違いがあります。

この記事では、『ママレード・ボーイ』が「気持ち悪い」と感じられる理由を、ストーリーの構造、恋愛観、倫理観、時代背景など多角的な視点から徹底解説していきます。

さらに、「過去の作品を現代の価値観でどう受け止めるべきか?」という視点も考察し、作品をより深く理解する手助けとなる情報を提供します。

- 『ママレード・ボーイ』がなぜ「気持ち悪い」と言われるのか、具体的な理由がわかる

- 作品の背景や時代ごとの価値観の変化を知ることで、より広い視点で漫画を楽しめる

- フィクションの描き方と読者の受け止め方の関係について、新しい気づきを得られる

最終的に、『ママレード・ボーイ』は本当に「気持ち悪い」作品なのか? それとも、時代の変化によって見え方が変わっただけなのか?

この記事を読み終えたとき、あなた自身の答えが見つかるかもしれません。

ママレード・ボーイが気持ち悪いと言われる理由―時代の変化とその背景を探る

- 『ママレード・ボーイ』とは?

- さまざまな視点から見る「気持ち悪さ」の理由

- 批判をどう理解すべきか

- 『ママレード・ボーイ』をもう一度見直してみよう!

- 『ママレード・ボーイ』が「気持ち悪い」と言われる理由を徹底考察!のまとめ

1990年代に大人気だった少女漫画『ママレード・ボーイ』は、当時は新しくて面白い設定として支持されていました。しかし、今の時代になると「気持ち悪い」という意見も見られます。

ここでは、なぜそのような批判が出るのか、さまざまな角度から考えてみます。

『ママレード・ボーイ』とは?

まず、本題に入る前に作品の概要を整理しておきましょう。

作品の基本情報

少女漫画の王道ともいえる恋愛作品で、国内外での人気も高く、アニメ化や実写化もされました。しかし、作品の持つ独特な設定が、現代では違和感を持たれることがあります。

主人公・小石川光希の両親は、ある日突然「離婚して、それぞれ別の相手と再婚する」と宣言します。その相手は松浦遊の両親であり、2つの家族が一緒に暮らすことに。

やがて光希と遊は恋愛関係になりますが、次々と新たな恋の障害や秘密が明かされ、波乱の展開が続いていきます。

作品の特徴的な設定

作品の特徴的な設定は次のとおりです。

-

家族の形が特殊

- 主人公・光希ともう一人の主要キャラクター・遊は、両親がパートナー交換をして再婚した家庭に育ちます。

- このため、二つの家族が一緒に暮らすことになり、家族の関係がとても複雑になります。

-

禁断の恋愛

- 義理の兄妹という立場で恋愛が始まるため、一般的な家族や恋愛のあり方から外れていると感じる人もいます。

- さらに、作品内には教師と生徒の恋愛や不倫のような関係も描かれており、現代では問題視される要素が含まれています。

このような斬新な設定が、当時の読者には新鮮で刺激的に映りましたが、現代では価値観の違いから受け入れにくくなっています。

さまざまな視点から見る「気持ち悪さ」の理由

ストーリーの構造と倫理観

『ママレード・ボーイ』の物語は、家族や恋愛というテーマにおいて、以下の点で現代の倫理観とずれていると考えられます。

-

家族関係の複雑さ

- 両親同士のパートナー交換や、義理の兄妹としての恋愛は、現実の家族像とは大きく異なります。

- そのため、現実感がなく、読んでいると「なんだか不自然だな」と感じることがあります。

-

現実とフィクションのバランス

- 非現実的な設定が多いため、登場人物の行動が現実の倫理観と合わず、違和感を感じる読者がいるのです。

ジェンダーや恋愛の描かれ方

90年代の少女漫画では、恋愛を大きなドラマとして描くことがよくありました。しかし、現代の視点では次の点が問題とされます。

-

女性キャラクターの受動的な描写

- 主人公・光希が自分の気持ちをあまり表現せず、相手に流されるような描かれ方をしているため、「女性が自分の意思を持つべき」という現代の価値観には合わないと感じられます。

-

権力の不均衡

- 作品には、教師と生徒のような、明らかに力関係が偏った恋愛が描かれています。

- 現代では、こうした関係は倫理的に問題視され、強い批判の対象となっています。

時代背景と価値観の違い

『ママレード・ボーイ』が作られた1990年代と、今の時代では、家族観や恋愛観、そして倫理観が大きく変わっています。

-

90年代の価値観

- 当時は「禁断の恋」や「ドラマティックな展開」が好まれ、少し非現実的な設定も受け入れられていました。

-

現代の価値観

- 現代では、家族や恋愛の健全さ、女性の主体性が強く求められるため、かつての設定が問題視されやすくなっています。

以下の表は、各時代における作品のテーマや評価の違いを示しています。

| 時代 | テーマ | 代表的な作品 | 評価の傾向 |

|---|---|---|---|

| 1970年代 | 純愛や悲恋 | 『ベルサイユのばら』 | 壮大な悲劇的な愛が評価される |

| 1980年代 | ヒロインの成長や逆境 | 『ガラスの仮面』 | 少女の努力や成長が中心 |

| 1990年代 | 禁断の恋・ドラマティックな展開 | 『ママレード・ボーイ』 | 斬新だが、現代では評価が分かれる |

| 2000年代 | 現実に近い恋愛や心理描写 | 『君に届け』 | 身近でリアルな恋愛が支持される |

| 2010年代 | 多様な関係性とフェミニズムの影響 | 『ちはやふる』 | 恋愛だけでなく多角的な要素が評価される |

| 2020年代 | 倫理観や現実感を重視する作品 | 『ハニーレモンソーダ』 | 現代の倫理に合わせた恋愛が求められる |

この表からもわかるように、時代ごとに求められる価値観やテーマが変わっているため、かつての名作が現代の基準で評価されると、意見が分かれるのは自然なことです。

心理的な反応と読者の感じ方

人は文化的なタブーに触れると、本能的に違和感や不快感を覚えやすいものです。

『ママレード・ボーイ』の場合、家族や恋愛に関する設定が次のように影響していると考えられます。

-

近親相姦に似た印象

- 義兄妹という関係が、無意識のうちに「近親相姦っぽい」と感じさせることがあります。

-

非現実的な設定による違和感

- 登場人物が倫理的な問題について深く考えず、ありえない状況がそのまま進むため、「こんなことは現実では起こらない」と感じやすいです。

SNSと現代の批評文化

現代は、SNSやオンラインレビューが普及しており、誰でも簡単に意見を発信できます。これにより、昔の作品も次のような現象が起こります。

-

批判が拡大しやすい

- 一部の読者が感じた「気持ち悪さ」がSNSで広がり、作品全体の評価に大きな影響を与えることがあります。

-

現代の倫理観による再評価

- 昔は問題とされなかった部分が、今の価値観で再び見直され、厳しく批判されるようになっています。

批判をどう理解すべきか

これまでの考察から、『ママレード・ボーイ』に対する批判は、単に作品の質の問題ではなく、時代ごとの価値観や倫理観の変化を反映しているといえます。

価値観の変化による評価の違い

- 評価が変わるのは当然

かつては新鮮だった設定も、今の倫理観や家族観とは合わなくなってきています。 - 文化の進化を示す指標

「気持ち悪い」という意見があるのは、社会が成長し、考え方が変わった証拠とも考えられます。

フィクションとしての自由と限界

- 創作の自由はあるが…

フィクションだからこそ現実と異なる世界を描ける一方で、読者は自分たちの倫理観や現実感とも照らし合わせます。 - エンターテインメントとしてのバランス

物語が面白くても、現実感や倫理観が全く考慮されていないと、読者は「これってどうなの?」と感じるものです。

過去作品の再評価の意義

- 新しい視点からの発見

昔の作品を現代の基準で見直すことで、当時の良さや問題点がはっきりし、今後の作品作りや批評の参考になります。 - 世代間の対話の促進

過去と現在の価値観の違いについて議論することは、文化や社会の変化を理解する上でも大切なことです。

『ママレード・ボーイ』をもう一度見直してみよう!

『ママレード・ボーイ』は、1990年代のドラマティックな恋愛や家族の在り方を描いた作品です。

当時はその独自性が評価され、愛された一方で、現代の視点から見ると多くの点で問題があるように感じられます。

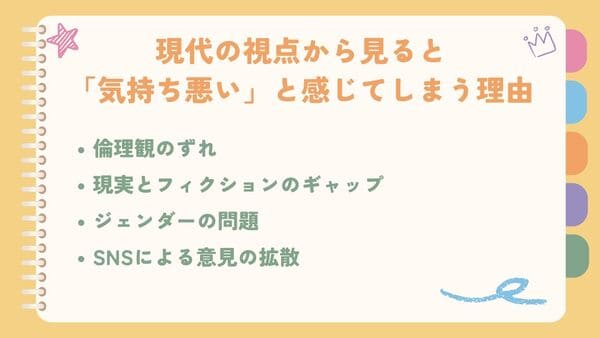

主な理由は次の通りです。

-

倫理観のずれ

90年代の価値観と現代の倫理観の違いから、家族や恋愛の設定が受け入れにくくなっています。 -

現実とフィクションのギャップ

非現実的な設定が多いため、読者は現実感を持てず、違和感を感じやすいです。 -

ジェンダーの問題

女性キャラクターの受動性や、権力関係の不均衡が、現代のフェミニズムの考え方と合致しません。 -

SNSによる意見の拡散

現代は情報がすぐに広がるため、少数意見が大きく取り上げられることも影響しています。

しかし、それは作品自体が悪いというより、時代が進むにつれて私たちの考え方が変わってきた証拠とも言えます。

過去の作品を通して、今の自分たちの価値観や文化を考えることは、とても意味のあることです。

ぜひ、当時の背景や時代の変化を踏まえて、『ママレード・ボーイ』をもう一度見直してみてはいかがでしょうか。

★「DMMブックス」なら「ママレード・ボーイ」がお得に読める

『ママレード・ボーイ』が「気持ち悪い」と言われる理由を徹底考察!のまとめ

この記事をまとめます。

- 『ママレード・ボーイ』は1990年代に人気を博した少女漫画である

- 両親の関係が大きく変化する独特な家族設定が特徴的である

- 義理の兄妹が恋愛関係になる展開に賛否が分かれることがある

- 先生と生徒の恋愛描写が含まれており、受け取り方に個人差がある

- 主人公・光希の恋愛における態度が、時代によって印象が変わることがある

- 1990年代当時は、ドラマチックな恋愛が少女漫画の主流だった

- 現代では家族観や恋愛観の変化により、作品の捉え方が変わってきている

- 作品内の恋愛の形がユニークで、さまざまな感想が寄せられている

- SNSの普及により、過去の作品が現代の視点で再評価されることが増えた

- 物語の設定や展開に対し、リアリティの感じ方が人によって異なる

- フィクションならではの演出が、読者によって受け取り方に違いが出ることがある

- キャラクターの行動や価値観に、時代ごとの変化を感じるという意見がある

- 作品の評価は、読む時代や視点によって変わることがある

- 作品の持つテーマや設定をどう捉えるかは、読者の価値観による

- 『ママレード・ボーイ』は当時の少女漫画のトレンドを知るうえで参考になる作品である

▼あわせて読みたい!おすすめ記事▼