「魔導具師 ダリヤ うつむかない コミック 打ち切り」――そんなキーワードで検索されたあなたは、きっとこう思っているのではないでしょうか。

「KADOKAWA版の『魔導具師ダリヤはうつむかない』コミックって、どうして急に終わったの?」「やっぱり打ち切りだったの?」と。

確かに、全2巻での完結という短さ、そして2020年で連載が止まっているという事実だけを見ると、“打ち切り”という言葉が頭をよぎるのは当然です。SNSでもそうした疑問の声は少なくありません。

しかし結論から言えば、『魔導具師ダリヤはうつむかない』KADOKAWA版のコミックは、単純な販売不振による打ち切りではありません。

原作小説や関連メディアの動向、IP(知的財産)戦略、出版社ごとのマーケティング手法、さらには読者の反応に至るまで、多くの要素が絡み合った“戦略的な完結”だったのです。

この記事では、原作や出版事情に詳しい筆者が、「なぜKADOKAWA版のコミックが完結したのか」を徹底的に分析・解説。

マッグガーデン版との違い、読者の声、出版社の方針など、多角的な視点からこのテーマに迫ります。

この記事を読むことで、あなたはKADOKAWA版コミックの本当の「終了理由」がわかるだけでなく、『ダリヤはうつむかない』という作品の深い価値にも改めて気づくことになるはずです。

結論として、KADOKAWA版コミックの終了は“打ち切り”ではなく、作品と読者の未来を見据えた選択であった――筆者はそう考えています。

▶▶すぐに「ダリヤはうつむかない」の試し読みをしたい方はこちら!

魔導具師ダリヤはうつむかない|KADOKAWA版コミックは打ち切りだったのか?

- 2つの『ダリヤ』:同じ原作から生まれた異なる表現

- IP管理の観点:なぜ1つに絞る必要があったのか?

- 出版社ごとの戦略の違いと、その影響

- 読者の声と作画スタイルの影響

- 筆者はこう考える:KADOKAWA版は「撤退」ではなく「選択」だった

魔導具師としての道を歩むダリヤの成長を描いた『魔導具師ダリヤはうつむかない』は、しっかりとした人物描写と丁寧な世界観の構築が魅力で、原作小説に加えて漫画化されたことで、さらに多くのファンを獲得しました。

ただ、この作品には少し珍しい事情があります。それは、同じ原作をもとにしながら、2つの異なる出版社から同時期に別々の漫画バージョンが連載されていたということです。1つはKADOKAWAから刊行されたコミカライズ、もう1つはマッグガーデンから刊行されているバージョンです。

このうち、KADOKAWA版は『月刊コンプエース』で連載されていましたが、2020年2月の第10話をもって完結。単行本も全2巻で打ち止めとなり、現在では入手がやや困難になっています。一方、マッグガーデン版は現在も連載が続いており、2024年時点で第7巻まで刊行され、人気を維持しています。

このKADOKAWA版の早期終了について、当時はネット上でも「打ち切りではないか?」「なぜこんなに早く終わったのか?」といった声が多く見られました。

しかし、原作の作者である甘岸久弥氏は、「トラブルによる終了ではない」「販売不振でもない」と明言しており、単純な「打ち切り」とは事情が異なるようです。

それでは、なぜKADOKAWA版のコミカライズは2巻で終わってしまったのでしょうか?

ここでは、出版業界やIP(知的財産)展開の観点、読者の反応、メディア戦略の違いなど、複数の視点からこの「終了」の背景を読み解いていきます。

2つの『ダリヤ』:同じ原作から生まれた異なる表現

まず最初に確認しておくべきは、『魔導具師ダリヤはうつむかない』には2種類のコミカライズが存在していたという点です。

どちらも同じライトノベルを原作としていますが、絵柄や描写の仕方、物語のテンポ、読者へのアプローチには大きな違いがあります。

KADOKAWA版は、ややアニメ調の絵柄でテンポの速い展開が特徴でした。ページ数も限られており、ストーリーの展開がかなり駆け足で進んでいた印象があります。

一方のマッグガーデン版は、繊細な描写と感情表現に重点を置いた構成で、読者が登場人物に共感しやすいよう工夫されています。特にダリヤの内面の描き方には、原作に忠実な雰囲気があり、物語への没入感が強いという評価を受けています。

このように、同じ原作であっても「どう見せるか」のアプローチが異なっていたことは、両者の運命を分ける大きな要因の一つとなりました。

IP管理の観点:なぜ1つに絞る必要があったのか?

漫画作品に限らず、近年のコンテンツ展開では「IP(知的財産)」というキーワードが非常に重要です。

原作小説から始まり、コミカライズ、アニメ化、ゲーム化、さらにはグッズ展開や舞台化など、メディアミックスによる広がりを前提とした作品づくりが当たり前になっています。

このような展開においては、「ビジュアルの統一性」「世界観の整合性」「読者にとっての“公式感”」が非常に重視されます。

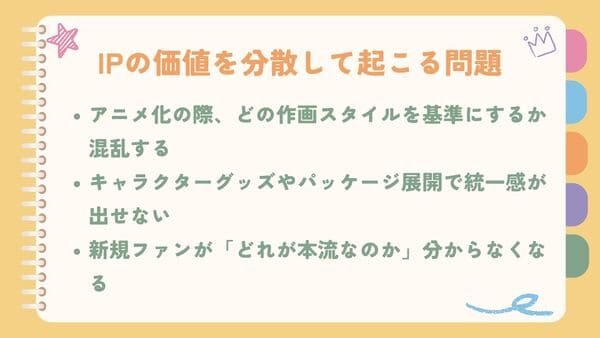

つまり、複数のバージョンが同時に並行して存在している状態は、IPの価値をむしろ分散させてしまうリスクを孕んでいるのです。

たとえば、以下のような問題が発生し得ます:

そのため、今後の展開を見据えて、どちらか一方にブランドを集中させたほうがよいという判断が下された可能性は十分にあります。

特に、マッグガーデン版は作画の評価も高く、連載の安定性もあったため、そちらに一本化することが自然な流れだったのかもしれません。

出版社ごとの戦略の違いと、その影響

もう一つの要因として注目したいのが、出版社ごとのメディア戦略の違いです。

KADOKAWAは業界大手であり、多数のライトノベルやコミックを手がけていますが、紙媒体に強みを持つ従来型の出版モデルに依存している部分もあります。

『月刊コンプエース』も、主に書店での販売を軸にした雑誌であり、読者層もやや固定化されています。

一方、マッグガーデンはWeb連載サイト「MAGCOMI」を中心に、無料公開やSNSを活用した宣伝戦略を展開しています。

特に若年層の読者は、スマートフォンで気軽に読めるWebコミックに親しんでおり、このようなデジタル対応が人気の継続に寄与していると見られます。

以下のような差異があると考えられます。

| 観点 | KADOKAWA版 | マッグガーデン版 |

|---|---|---|

| 主な媒体 | 紙媒体(雑誌・単行本) | Web連載(MAGCOMI)、単行本 |

| 読者へのアクセス | 書店・既存ファン層 | 無料公開・SNSでの拡散力 |

| プロモーション手法 | 雑誌広告・書店フェア | Web広告・SNS活用・コラボ企画 |

こうした違いが、結果的にKADOKAWA版のコミカライズが不利な状況に置かれ、マッグガーデン版に主軸が移る背景となったと推察されます。

読者の声と作画スタイルの影響

SNSやレビューサイト、ブログなどを通じて読者の声を拾ってみると、作画の印象が作品の受け止められ方に大きく影響していることがわかります。

KADOKAWA版については、「少しテンポが早すぎて、ダリヤの内面に共感しづらかった」「もっとじっくり描いてほしかった」という意見が多く見られます。

一方、マッグガーデン版は「表情が豊かで感情移入しやすい」「ダリヤの成長が丁寧に描かれていて安心して読める」といった肯定的な声が多く、読者の支持もより強かったといえるでしょう。

作画は、漫画における「語り口」ともいえる要素です。表情や間の取り方、コマ割りのリズムなどが、物語の体験そのものに影響を与えます。

この点でマッチングの良し悪しが、作品の寿命を左右したと見ても不思議ではありません。

筆者はこう考える:KADOKAWA版は「撤退」ではなく「選択」だった

ここまで多角的に見てきた通り、KADOKAWA版のコミカライズ終了は、単純な「打ち切り」ではなく、複数の要因を踏まえた結果としての「戦略的な完結」だったと私は考えます。

これらの要素が複合的に作用し、KADOKAWA版は役割を終え、バトンを渡す形で退場したという見方が、もっとも自然で納得のいくものではないでしょうか。

もちろん、KADOKAWA版で初めて『ダリヤ』に触れた人にとっては、その世界が最初の印象であり、思い入れも深いはずです。その体験は決して無駄ではなく、むしろ『ダリヤ』という作品の多層的な魅力を証明しているといえます。

コミカライズは、ひとつの作品がさまざまな形で読者に届けられるという、多様性の表れでもあります。そのなかで時に「終了」や「切り替え」が起こることもありますが、それもまたIPを長く育てるための一手だと捉えることができるのです。

これからも、『魔導具師ダリヤはうつむかない』という作品が、多くの人に読まれ、愛され続けることを願ってやみません。どのバージョンであっても、ダリヤの強さと優しさは変わりません。そしてその物語を支えるすべての表現に、敬意を持って向き合いたいと筆者は思います。

そんな『ダリヤ』の物語に触れてみたい方は、ぜひDMMブックスでKADOKAWA版を読んでみてください。今すぐ手軽に、あの優しく力強い世界へと飛び込むことができます。

魔導具師ダリヤはうつむかないのコミックは打ち切りではない!─その価値を再評価してみた

- 傷ついた人間が再出発するというナラティブ

- 創造することで自己肯定を取り戻す

- 「戦わない強さ」という新しいヒロイン像

- 日常の中のセラピーとしての物語

- ポスト資本主義的な価値観へのシフト

- 筆者はこう考える──これは、“もう一度、自分を生き直す”ための熱い物語だ

- 【考察】「魔導具師ダリヤはうつむかない」のコミックは打ち切りか?のまとめ

数ある異世界作品のなかでも、『魔導具師ダリヤはうつむかない 〜今日から自由な職人ライフ〜』は、静かながら根強い人気を保ち続ける、ちょっと特別な存在です。

この作品が持つ魅力は、派手な冒険や戦いではなく、「静かなる再出発」とでも呼ぶべき人生の再構築の物語にあります。失敗や喪失を経験した人が、自分の手で、自分の人生をもう一度作り直していく。そのテーマが、時代を越えて多くの読者に深く響いているのです。

ここではこの作品を「再生の物語」として捉え直し、その文学的な価値と、今の時代における意味について考察していきたいと思います。

傷ついた人間が再出発するというナラティブ

物語の主人公、ダリヤ・ロセッティは、前世では真面目に働きすぎて過労死してしまった女性です。転生した先の異世界では、彼女は今度こそ自分のために、自分らしく生きていくことを誓います。

そして選んだのは「魔導具師」という職人の道でした。

ダリヤの歩む人生は決して華やかではありません。剣を振るうこともなければ、王に仕えることもありません。

ただコツコツと、魔導具という便利な道具を開発し、日常を少しずつ良くするために奮闘する──その姿は、静かで、慎ましく、しかし確かに前に進んでいるのです。

このような「地に足のついた異世界転生」は、近年増えてきた傾向ではありますが、『ダリヤ』はその中でも特に丁寧で真摯です。

そして何より、その背景には「もう一度、人生をやり直したい」という読者の心に寄り添う強い共感力があるのです。

創造することで自己肯定を取り戻す

本作において繰り返し描かれるのが、「創ること」によって人とつながり、自分を再発見するというテーマです。

ダリヤは魔導具を通じて多くの人々と出会い、評価され、ときには感謝されることで、少しずつ自己肯定感を回復していきます。

現代社会では「どれだけ稼ぐか」「どれだけ成功するか」が人生の指標として語られがちですが、ダリヤの物語はまったく異なる価値観を提示します。

-

成功よりも 継続

-

スピードよりも 丁寧さ

-

承認よりも 共感

-

消費よりも 創造

このような価値観は、過剰な資本主義や成果主義に疲弊した人々にとって、深い癒しや再生のきっかけとなっているように感じられます。

「戦わない強さ」という新しいヒロイン像

異世界ファンタジーといえば、勇者、魔王、剣と魔法の戦い──そんな要素が定番ですが、『ダリヤ』にはそれがほとんどありません。

主人公のダリヤは剣も魔法も使わず、他人と競争することもなく、自分の信じた道を静かに歩み続けます。

この「戦わないこと」を選ぶ姿勢には、ある種の強さが宿っています。

-

誰かと比較しない

-

無理に結果を求めない

-

自分のペースで進む

-

不器用でも誠実に続ける

そうした態度は、競争に晒されることの多い現代社会において、むしろ「選び取る勇気」として映ります。

勝つことばかりを求められる世界で、「勝たなくてもいい」「ただ、自分らしく生きるだけでいい」と語りかけるダリヤの姿は、今の読者に必要なメッセージなのかもしれません。

日常の中のセラピーとしての物語

読者のレビューを見ていると、「癒された」「読んだ後に温かい気持ちになった」という感想がとても多く見られます。

本作が単なる娯楽を越えて、「読むことで癒される」「心を休ませてくれる」存在として機能していることは明らかです。

このように、本作は“セラピー文学”としての側面を持っているともいえるでしょう。

-

「仕事に疲れていたけど、読むと落ち着く」

-

「派手じゃないけど、毎回じんわりと感動する」

-

「頑張りすぎていた自分を肯定してもらえた気がした」

こうした反応は、本作がエンタメでありながらも、人の心の深い部分に働きかける“物語の力”を持っている証拠ではないでしょうか。

ポスト資本主義的な価値観へのシフト

もうひとつ注目すべき視点は、本作が示す「未来的な生き方」のヒントです。

現代社会では、早く、たくさん、効率的に──そんな価値観が当たり前のように求められます。しかし、『ダリヤ』の世界では、むしろ「丁寧に」「正確に」「心を込めて」仕事をすることが尊ばれています。

資本主義的価値観 vs ダリヤ的価値観:

| 資本主義的価値観 | ダリヤ的価値観 |

|---|---|

| より速く | より丁寧に |

| より多く | より意味のあるものを |

| 他人に勝つことが目的 | 自分の信念を大切にする |

| 評価は数値で測られる | 誰かの笑顔や「ありがとう」が報酬 |

このような姿勢は、いわば「ポスト資本主義的価値観」の先取りとも言え、変わりつつある社会の中で「どのように生きるか」を私たちに問いかけてきます。

筆者はこう考える──これは、“もう一度、自分を生き直す”ための熱い物語だ

『魔導具師ダリヤはうつむかない』は、一見すれば異世界転生というファンタジーの定番を踏襲した物語に見えるかもしれません。

けれども、実際にはその枠組みを遥かに超えて、もっと鋭く、もっと深く、私たち自身の生き方に迫ってくる──そんな作品です。

これはただの「転生もの」なんかじゃない。これは、人生に打ちのめされ、立ち上がるすべを見失った人が、自分の手で“もう一度、自分を生き直す”ための物語なんです。

ダリヤは、過去の人生で誰よりも真面目に、誰よりも一生懸命に生きた。でも報われなかった。むしろ、頑張りすぎて壊れてしまった。

そんな彼女が、「今度こそは自分のために生きる」と誓い、小さな一歩から、自分の人生を取り戻していく──その姿は、まさに現代を生きる私たちへの力強いメッセージです。

この社会では、いつも急かされます。

「何者かにならなければならない」

「人より早く、もっと高く」

「成功しなければ意味がない」

でも、本当にそうでしょうか?

『ダリヤ』が教えてくれるのは、その真逆の価値観です。

大切なのは、「自分で選んだ道を、自分の足で歩くこと」なんだ。

誰かに決められた人生じゃなくて、自分の心に正直な生き方を選ぶこと。その生き方が不器用で、遠回りで、地味であっても、意味がある。尊い。美しい。

そして、その「静かな強さ」を持っているのが、他でもない、ダリヤという女性なんです。

どんなに傷ついても、人はもう一度立ち上がれる。

壊れた心にも、また火を灯すことができる。

誰かと比べなくても、自分のままで、しっかりと生きていける。

そんなことを、あの穏やかな物語の中で、ダリヤは一つひとつ証明してくれます。剣も魔法も振るわずに、ただ、自分の手で道具を作り、人と関わり、自分自身と向き合って、未来を形作っていく。

それがどれだけ尊く、勇敢なことか──。

だからこそ、筆者は断言します。

『魔導具師ダリヤはうつむかない』は、いまを生きるすべての人にとっての「再生の物語」だと。

もしあなたが今、つまずいているなら。

誰かの期待に応え続けて、疲れてしまっているなら。

人生をやり直したいと思っているなら。

この作品は、きっとあなたの胸に届きます。

ただの「癒し」ではなく、あなた自身の力を取り戻すための、静かで、そして確かな“炎”になります。

未読の人は、ぜひ手に取ってみてください。

すでに読んだことがある人も、もう一度、ダリヤの物語に向き合ってみてください。

今のあなたに必要な言葉が、きっとそこにあります。

そしてその言葉は、あなたを、あなた自身の人生へと再び導いてくれるはずです。

今こそ再評価したい、『魔導具師ダリヤはうつむかない』。この機会にもう一度、読んでみませんか?

★「DMMブックス」なら「魔導具師ダリヤはうつむかない」がお得に読める

【考察】「魔導具師ダリヤはうつむかない」のコミックは打ち切りか?のまとめ

この記事をまとめます。

-

『魔導具師ダリヤはうつむかない』には2つのコミカライズ版が存在

-

KADOKAWA版は2020年2月に第10話で完結、全2巻で終了

-

終了は作者により「打ち切りではない」と明言されている

-

同時期にマッグガーデン版が連載継続中である

-

KADOKAWA版とマッグガーデン版は作画と演出が大きく異なる

-

IP(知的財産)戦略の観点から一方に統一された可能性がある

-

複数の作画版があるとブランド価値が分散するリスクがある

-

マッグガーデン版は作画評価が高く連載も安定している

-

KADOKAWA版は紙媒体中心でデジタル展開が弱かった

-

マッグガーデン版はWeb連載で若年層へのリーチが強い

-

KADOKAWA版はテンポが早すぎると読者の声がある

-

マッグガーデン版は感情描写が丁寧で共感を得ている

-

終了は戦略的判断であり撤退ではなく選択と考えられる

-

コミカライズの多様性は作品の魅力を広げる手段でもある

-

DMMブックスではKADOKAWA版を今でも読むことができる

▼あわせて読みたい!おすすめ記事▼